Em 1957, a Harvard Law School recebeu a visita de um dos mais renomados juristas da época, o Professor H. L. A. Hart, para ministrar palestra e expor a sua teoria positivista do Direito. Hart havia sido convidado por ninguém menos que Lon Fuller, à época, Catedrático de Jurisprudência da casa, quem esteve presente ao longo de toda sua exposição. Conta-se a história de que, durante a fala de Hart, Fuller, conhecido por seus estudos acerca da moralidade do Direito e por afirmar um posicionamento antipositivista, “ia de lá para cá no fundo da sala como um leão faminto”[1], angustiado com as conclusões que ali estavam sendo concebidas, pedindo, ao final, o direito a sua réplica.

![]() O direito foi concedido, oportunizando, naquele momento, um dos debates mais importantes e mais ricos para a Teoria do Direito, rendendo, no ano seguinte, a publicação de dois artigos na Harvard Law Review: um de Hart, sustentando seus argumentos, e um de Fuller, contrapondo-os, agora de forma escrita.

O direito foi concedido, oportunizando, naquele momento, um dos debates mais importantes e mais ricos para a Teoria do Direito, rendendo, no ano seguinte, a publicação de dois artigos na Harvard Law Review: um de Hart, sustentando seus argumentos, e um de Fuller, contrapondo-os, agora de forma escrita.

Mas com o que, afinal, Fuller angustiava-se? É preciso esclarecer o contexto em que se deu a discussão. À época, havia uma grande questão, de natureza dupla, acerca do Direito na Alemanha Nazista: (1) se ele, conforme estabelecido, poderia ser considerado um sistema efetivamente jurídico e (2), a posteriori, como um sistema jurídico pós-Nazismo deveria responder aos atos institucionais autorizados pelo Reich, que eram revestidos de imoralidade.

Após a Segunda Guerra Mundial, os Tribunais alemães viram-se obrigados a julgar alguns casos de crimes de guerra, de espiões e informantes do regime nazi. As pessoas acusadas destes crimes defenderam-se no entendimento de que suas ações não foram ilegais, pois estavam conforme a legalidade do regime dominante naquele momento. Ou seja, tais agentes apenas cumpriram ordens de uma autoridade hierarquicamente superior. Esse argumento foi contraposto a partir da ideia de que tais leis deveriam ser consideradas inválidas, isto por serem contrárias a princípios fundamentais da moralidade. É o caso, por exemplo, de uma mulher que, em 1944, na tentativa de se separar do marido, à época, membro do exército alemão, denunciou às autoridades algumas manifestações injuriosas sobre Hitler que ele havia feito enquanto estava de licença em sua casa, violando as leis que protegiam o Terceiro Reich de afirmações prejudiciais ao governo. Após a queda do regime, a mulher fora acusada do crime de privar uma pessoa de sua liberdade (positivado na Alemanha desde 1871) e defendeu-se sob o argumento de que estava amparada pelas leis anteriores. A questão que se criou, portanto, é a seguinte: a legislação que amparou a conduta da esposa, por ser era contrária a princípios de moralidade, deveria ser considerada inválida?

Positivism and the Separation of Law and Morals, de Herbert Hart

Apesar de Hart iniciar a discussão analisando as teorias de Austin e Bentham, nosso foco não será nesta parte do artigo, tendo em vista que seu propósito foi única e exclusivamente aprofundar tais teorias para adentrar no fio condutor da argumentação acerca da separação entre ser/dever ser. Segundo Hart, há dois problemas que se seguem a partir de uma filosofia que não faz a devida diferenciação conceitual entre as esferas do Direito e da moralidade, que já haviam sido diagnosticados pelos autores utilitaristas referidos acima: a derivação de um dever-ser, ought, de um ser, is; dito de outro modo, a derivação de uma premissa normativa de premissas descritivas. Isso geraria dois tipos de problemas: o primeiro deles é o fato de que, ao permitir a aproximação do sistema jurídico com a moralidade, o intérprete estaria legitimado a desobedecer ao que fora previamente positivado, por acreditar que tal positivação devesse ser diferente. Ou seja, permitiria uma consequente dissolução do Direito e de sua fidelidade nas concepções humanas do que ele deve ser. O segundo deles seria inversamente proporcional, no sentido de dizer que o Direito já é aquilo que ele deveria ser, ultrapassando qualquer crítica reformadora.

Para confrontar as respostas dos realistas americanos, Hart traz à tona uma questão importantíssima, que, futuramente, serviu de guia para o seu raciocínio argumentativo. Ao considerar, por exemplo, uma regra que proíbe veículos nos parques públicos, de pronto compreende-se pela proibição de automóveis. Há, nesse sentido, um núcleo de significação padrão, compreensível a qualquer um, em relação ao termo “veículos”. No entanto, segundo Hart, existem determinados casos concretos que elevam a norma a um nível de indeterminação: “mas o que dizer das bicicletas, skates, automóveis de brinquedo? O que dizer sobre aviões? Estes, como dizemos, devem ser chamados de ‘veículos’ para os fins da regra ou não?”[2]. Tais indeterminações são chamadas por ele de “problemas de penumbra”, impossibilitando a aplicação da regra de forma imediata. Nesse contexto,, em razão da insuficiência do sentido literal do termo, no momento da aplicação prática da regra ao caso em zona de penumbra, alguém deverá assumir a responsabilidade de decidir qual o alcance das palavras, o que elas abrangem e o que deixam de abranger. Esse alguém, portanto, trata-se do julgador, quem possui a legitimidade para a interpretação.

Seguindo seu raciocínio, Hart conclui a seguinte questão: nos casos em que não exista controvérsia sobre a aplicação da norma, ou seja, em que o problema de penumbra não se faz presente, o intérprete simplesmente descreverá o Direito, aplicando a norma tal como ela está posta. A norma, portanto, apenas é, sem interferências externas, como política, moralidade ou economia. Em contrapartida, quando houver indeterminação em relação à aplicação do sentido literal a algum caso concreto extraordinário, é preciso ir além. O intérprete deverá escolher uma das várias possibilidade daquilo que o Direito deve ser[3], em consonância com a sua concepção, que pode ser tanto política quanto econômica ou moral. Aceita-se, nesse contexto, um poder discricionário que se assemelha ao poder do legislador, capaz de promover a criação da regra. Há, por parte do julgador, um exercício interpretativo criativo. E — apenas — então, aceita-se a interferência de aspectos de moralidade no Direito.

Obviamente, Hart identificou o problema da interpretação meramente literal dos textos jurídicos[4], oferecendo como resposta a interpretação criativa do julgador, afirmando a dicotomia existente entre o Direito como ele é e o Direito como ele deve ser (evidenciando a diferenciação juspositivista entre fato e valor). No entanto, é importante ressaltar que tal discricionariedade, conforme os termos elencados por Hart, não significa necessariamente uma junção entre ser/dever ser, ou seja, entre Direito e moral. Obviamente, também é necessária a consideração dos fins, das políticas sociais e dos propósitos utilizados pelos juízes, mas estes devem ser considerados em si mesmos como parte do sistema jurídico. Isso não significa que o termo dever ser seja um produto de intersecção daquilo que o Direito é, mas, sim, que a distinção é feita entre aquilo que o Direito é e as variadas e diferentes concepções daquilo que ele deve ser. Ou seja, refere-se a um standard de análise crítica, rejeitando-se, ainda, que haja uma conexão necessária.

E qual a relação disso tudo com os julgamentos do Tribunal de Nuremberg? Bem, afirmar uma separação entre Direito e moralidade, leia-se, entre o fato e o valor, significa, também, afirmar que o Direito é independente de concepções morais acerca de como ele deve ser. Nesse sentido, após o contexto nazista, a comunidade jurídica da época visualizou a necessidade de se juntar aquilo que os utilitaristas haviam separado. No entanto, Hart descarta que essa possibilidade seja essencial para que os julgamentos tomem um rumo racional. O efeito de uma desobediência aos critérios estipulados pelo Direito, ainda que tais critérios sejam considerados imorais ou injustos, poderiam ensejar o enfraquecimento da própria autoridade do sistema jurídico. Por isso, em que pese tais atos sejam extremamente repreensíveis, estavam dentro da legalidade, ou melhor, dentro da juridicidade, e, sendo assim, Hart compreende que as suas punições apenas poderiam ser feitas por meio de legislação retrospectiva[5]. O contrário seria confundir o Direito como ele é daquilo que ele deveria ser, com todos os problemas que isso pode acarretar.

Positivism and fidelity to Law: a reply to Professor Hart – Lon Fuller

Será mesmo que uma concepção baseada na relação necessária entre as instâncias do Direito e da moralidade acarretaria tantos problemas assim? Fuller fornece respostas diferentes para a questão, objetando os pressupostos filosóficos da teoria de Hart.

Sua leitura sobre as análises de Hart concluem que há uma confissão positivista de que os fins perversos poderiam ter tanta coerência e lógica interna como os fins não perversos. Fuller se recusa a aceitar tal presunção. Sua crença, embora – assumidamente – “ingênua”, é de que a coerência e a bondade possuem maior afinidade entre si do que a coerência e a maldade. É em razão disso que, quando os indivíduos veem-se obrigados a explicar e justificar suas decisões, geralmente, direcionam-as em uma argumentação que se relacione com a bondade, qualquer que seja o standard de uma boa moralidade. Nesse contexto, se é verdade que o Direito é um dos refúgios mais seguros, não seria assim pelo fato de que, inclusive nos regimes mais corruptos, há uma hesitação em legalizar crueldades, intolerâncias e atos desumanos? E, não é claro que essa hesitação deriva não da separação entre Direito e moral, mas, precisamente, de uma identificação do Direito com as demandas mais urgentes de moralidade?[6]

Fuller, então, contradiz a tese positivista da separabilidade, pois haveria uma finalidade inerente ao Direito e uma consequente conexão deste com a Moral. Para que uma legislação seja efetiva, deve ser aceita, ao menos provisoriamente, não somente como Direito mas também como um bom Direito. Em outras palavras, o filósofo americano compreende que, para que uma legislação tenha condições mínimas de cumprimento, suas disposições devem, por consequência, serem simples e fáceis de entender, não somente em virtude de sua linguagem mas também em razão de seu propósito.

O que ele pretende demonstrar é que, para que seja possível chamar um sistema jurídico de Direito (e tratá-lo como tal), deve haver, necessariamente, uma administração mínima que observe princípios de moralidade procedimentais (posteriormente, em sua obra The Morality of Law[7], Fuller os desenvolve com maior profundidade). Tais princípios de moralidade observam, basicamente, questões como a publicidade, a clareza, a não contradição, a prospectividade e a consistência das regras, considerando que, nos sistemas que não lhes conferem o devido respeito, verifica-se a impossibilidade de serem considerados como sistemas jurídicos. O Direito, nesse sentido, sendo uma ordem, contém sua própria moralidade implícita, que é condição de possibilidade para a sua própria existência. Nas palavras de Fuller, trata-se da moralidade que torna o Direito possível; um sistema jurídico que não observa essas demandas não é apenas um sistema ruim, mas sequer é um sistema efetivamente jurídico digno do rótulo.

É com essas reflexões que Fuller contesta não apenas a diferenciação feita entre fato/valor, Direito/moral, mas, sobretudo, a conclusão de que o regime nazista não poderá ser considerado direito para os julgamentos do Tribunal de Nuremberg (o que possibilita outro campo de debate, que, por questões de limitação de espaço, não nos debruçaremos). Tais princípios de moralidade interna não foram respeitados pelas autoridades nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Um Direito que é injusto, ou seja, que não observou um princípios mínimos para a sua administração, não é (e não deve ser) considerado Direito. Essa aproximação fulleriana das instâncias do is e do ought é explicada por sua concepção teleológica. Fuller entende que não se pode separar os planos do ser e do dever-ser quando tratamos de empreendimentos que se destinam a um fim. Algo só é, ontologicamente, na medida em que se põe como aquilo que se pretende ser. Sendo o Direito um empreendimento coletivo que tem como objetivo coordenar, guiar e orientar a conduta humana por meio de regras estabelecidas, um sistema jurídico só será Direito quando efetivamente respeitar os princípios mínimos que tornam esse objetivo possível.

Mas a discussão não termina nesse ponto. Fuller contrapõe, também, a resposta que Hart oferece ao problema da interpretação das regras. Segundo ele, há um defeito gritante na suposição hartiana de que os problemas de interpretação aparecem tipicamente em relação aos termos termos individualmente considerados, tendo em vista que o significado não está adstrito apenas a uma palavra, mas sim a uma frase, a um parágrafo ou às demais partes do texto. Fuller descarta que exista um significado nuclear das palavras que se mantenha constante independente do contexto em que apareça. Nesse sentido, por meio do significado de uma frase, de um parágrafo ou, até mesmo, de uma página, é possível extrair o propósito daquele conjunto, que sempre estará lá.

Se a regra que proíbe veículos nos parques públicos é aplicada facilmente nos casos considerados não complexos, isso se dá em razão de claramente ser possível interpretar o propósito das regra em linhas gerais, ou seja, de extrair qual finalidade ela possui. Nesse sentido, todos que estão sujeitos a essa regra não precisam se preocupar com a diferença entre Fords e Cadillacs[8]. Também o intérprete não precisará se preocupar em ser discricionário (e nem deverá fazê-lo), tendo em vista que, diante de um caso de grande complexidade, em que o termo não se ajusta de forma direta ao caso concreto, basta que essa busca pelo propósito/finalidade da norma seja novamente percorrido para que a solução seja fornecida. Qual a finalidade da norma que proíbe veículos nos parques públicos? Se ela serve para permitir que se tenha um melhor tráfego de pedestres, não faz sentido, diante dos seus termos, proibir que um veículo seja exposto como monumento histórico no meio do parque. O Direito, afinal, não é apenas um conjunto de regras isoladas e abstratas, mas um corpus juris, que, tomado em seu conjunto, orienta-se em uma determinada direção a partir de sua lógica própria. Os princípios mesmos que informam a possibilidade de existência do Direito qua Direito permitem também que os sistemas sejam orientados a partir de diretrizes que possibilitam sua interpretação como sistemas que são.

Conclusões

O debate Hart-Fuller não se resumiu apenas à discussão acerca da validade do direito nazista, da tese da separabilidade e do problema da interpretação. Tratou-se, sobretudo, de uma divergência acerca do próprio conceito de Direito. Para Hart, as regras jurídicas não são capazes de estabelecer com antecedência todos os casos concretos, abrindo-se a possibilidade extraordinária de existir uma zona de penumbra, que, consequentemente, permitirá a discricionariedade judicial. Para Fuller, a discricionariedade não é necessária nem legítima, pois o julgador deverá observar a finalidade (o propósito) da norma, que está adstrita ao texto, recorrendo àquilo que a própria regra tem a dizer. Hart e Fuller, portanto, cada um a seu modo, desenvolveram, articularam e anunciaram perguntas e proposições que constituem o que há de mais importante na teoria do Direito: questões sobre legitimidade, sobre interpretação, sobre o que é, afinal, Direito.

[1] Lacey, Nicola. A Life of H.L.A. Hart. Oxford University Press, 2004, p. 197.

[2] H. L. A. Hart. Positivism and the separation of Law and Morals. Harvard Law Review, Cambridge, vol. 71, nº 4, 1958, p. 607 (tradução livre).

[3] H. L. A. Hart. Positivism and the separation of Law and Morals. Harvard Law Review, Cambridge, vol. 71, nº 4, 1958, p. 613.

[5] H. L. A. Hart. Positivism and the separation of Law and Morals. Harvard Law Review, Cambridge, vol. 71, nº 4, 1958, p. 620.

[6] FULLER, Lon L. Positivism and fidelity to Law: a reply to Professor Hart. Harvard Law Review, Cambridge, vol. 71, nº 4, 1958, p. 637.

[7] FULLER, Lon L. The Morality of Law. Edição revisada. New Haven: Yale University Press, 1964.

[8] FULLER, Lon L. Positivism and fidelity to Law: a reply to Professor Hart. Harvard Law Review, Cambridge, vol. 71, nº 4, 1958, p. 663.

Gilberto Morbach é mestre em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

Giovanna Dias é graduanda em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e membro do Dasein – Núcleo de Estudos Hermenêuticos.

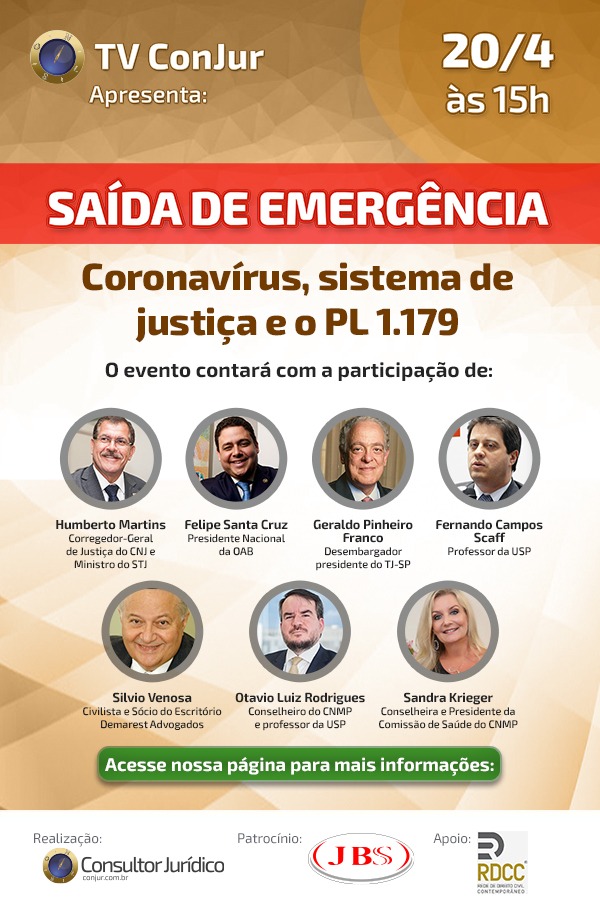

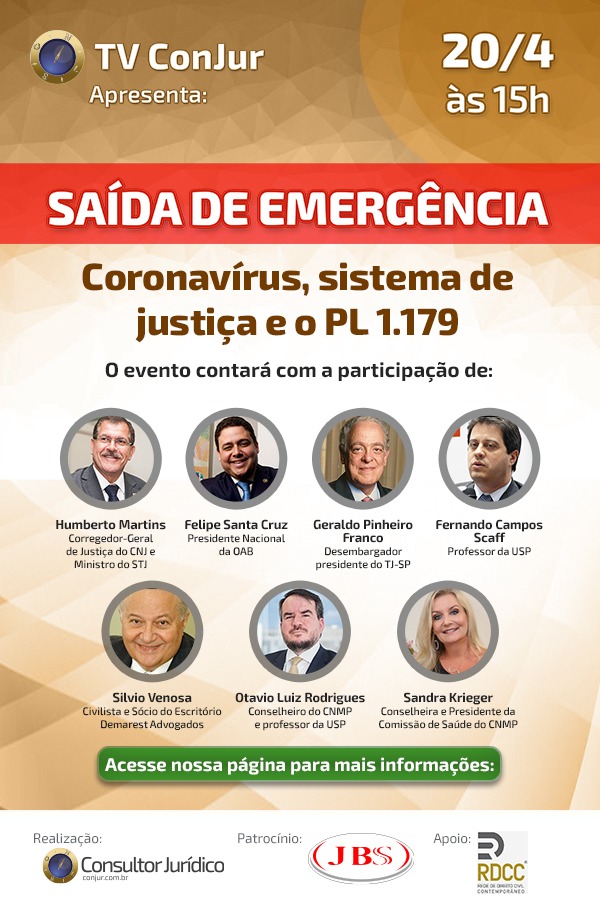

O debate, transmitido pela TV ConJur, faz parte da série de vídeos As regras emergenciais em tempos de Covid-19, mediada pelo professor Otavio Luiz Rodrigues Jr. O seminário tem o apoio da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo e o patrocínio da JBS.

O debate, transmitido pela TV ConJur, faz parte da série de vídeos As regras emergenciais em tempos de Covid-19, mediada pelo professor Otavio Luiz Rodrigues Jr. O seminário tem o apoio da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo e o patrocínio da JBS.