O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário nacional que, entre outras atribuições, resolve os conflitos federativos entre “a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta” (artigo 102, I, “f”, da CF).

É cediço que os critérios formais de escolha para ser ministro do Supremo Tribunal são: ser brasileiro nato (artigo 12, §3º, IV, da CF), “com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada” (artigo 101 da CF).

É cediço que os critérios formais de escolha para ser ministro do Supremo Tribunal são: ser brasileiro nato (artigo 12, §3º, IV, da CF), “com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada” (artigo 101 da CF).

No exercício de seu mister constitucional, o Tribunal da Federação, além de intérprete da Constituição, desempenha papel moderador de crises federativas, ora julgando as ações cíveis originárias, ora decidindo temas afetos à competência da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, v.g. no combate à atual pandemia (ADI 6.341, relator ministro Marco Aurélio, redator p/acordão ministro Edson Fachin, Pleno, j. 15.4.2020, acórdão pendente de publicação), ou até mesmo instigando e intermediando a aproximação do diálogo federativo, tal como ocorreu com a mediação na ADO 25 QO, relator ministro Gilmar Mendes, Pleno, j. 20.5.2020 (acórdão pendente de publicação), na qual os entes federativos alcançaram acordo sobre tema que se arrastava havia mais de 20 anos (pagamento da compensação prevista no artigo 91 do ADCT, em decorrência das desonerações produzidas pela Lei Kandir).

Na composição atual, o presidente-ministro Dias Toffoli é natural de Marília (SP); o ministro Celso de Mello, de Tatuí (SP); o ministro Marco Aurélio, do Rio de Janeiro; o ministro Gilmar Mendes, de Diamantino (MT); o ministro Ricardo Lewandowski, do Rio de Janeiro; a ministra Cármen Lúcia, de Montes Claros (MG); o ministro Luiz Fux, do Rio de Janeiro; a ministra Rosa Weber, de Porto Alegre (RS); o ministro Roberto Barroso, de Vassouras (RJ); o ministro Edson Fachin, de Rondinha (RS); e o ministro Alexandre de Moraes, de São Paulo. Temos, então, quatro fluminenses, três paulistas, dois gaúchos, um matogrossense e uma mineira, guardando correspondências às regiões Sudeste, Sul e Centro-oeste.

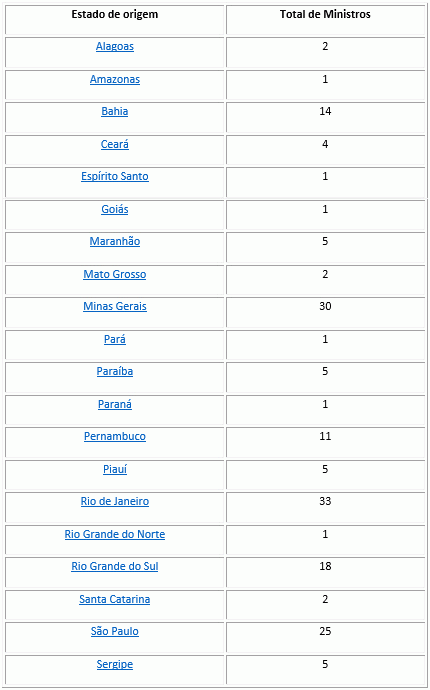

Sem contar o período do Império, segundo informação que consta no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal, este teve a seguinte composição, considerando a naturalidade dos ministros [1]:

Durante o período republicano, foram 89 ministros advindos da região Sudeste; 52 do Nordeste; 21 do Sul; 3 do Centro-Oeste; e somente dois do Norte.

O último nordestino foi o ministro Ayres Britto (natural de Propriá-SE, que permaneceu entre 25/6/2003 e 17/11/2012) e o derradeiro nortista, o ministro Menezes Direito (nascido em Belém, que permaneceu entre 5/9/2007 e 1º/9/2009), completando-se quase oito anos em que não há qualquer ministro originário das regiões Norte/Nordeste.

No que se refere à formação acadêmica (bacharelado), tem-se a seguinte distribuição em relação às universidades [2]:

É óbvio que seus integrantes, uma vez nomeados, não são representantes dos seus Estados ou das suas regiões de origem, e nem devem se comportar como tal, tendo em vista que essa representação somente ocorre no Senado Federal (artigo 46 da CF).

Todavia, não custa relembrar que, para julgar, é necessário conhecer a realidade fático-jurídica que se aflui dos autos, carregada de práticas e manifestações culturais dos rincões do país. Trago como exemplo o julgamento da ADI 4.983, relator ministro Marco Aurélio, Pleno, DJe 24.7.2017 (constitucionalidade de lei estadual cearense que, a pretexto de proteger os animais, acabou regulamentando a manifestação cultural nordestina da vaquejada).

Durante o julgamento da citada ADI, que foi decidida por apertada maioria de 6 a 5, muitos ministros da Suprema Corte demonstraram que sequer tinha conhecimento do que, de fato, se tratava a prática cultural nordestina de centenas de anos. Senão vejamos:

“O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX — Eu vou, evidentemente, aguardar, como sempre, o voto profícuo do ministro Luís Roberto Barroso. Mas, a respeito do que Vossa Excelência destacou, que a Corte eventualmente pudesse chegar a um meio-termo, eu também não entendo de vaquejada, não sei que tipo de regra se poderia estipular.

(…)

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO — Presidente, antes de elaborar o meu voto, assisti a algumas dezenas de vídeos, todos à disposição de quem quiser entrar na internet. Em todos, não tive nenhuma dúvida de que há lesão ao animal e prática de crueldade, independentemente do que se escreva no papel. Estou falando da vida real, do que os olhos veem e o coração sente, basta ver o filme.

(…)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER — (…) Ministro Teori, também estive em Madri e assisti, no século passado, a touradas. Não consegui passar da segunda tourada, sobretudo diante do delírio da multidão cada vez que o pobre touro quase virava uma massa sangrenta. De qualquer sorte, no caso em exame, a constitucionalidade da lei cearense, na minha visão, se a Constituição diz que essas manifestações culturais devem ser incentivadas e garantidas pelo Estado, no artigo 215, também diz, no artigo 225, § 1°, inciso VII, que são proibidos atos cruéis contra os animais. Então ela está dizendo, na minha leitura, com clareza solar, em primeiro lugar, que o Estado garante e incentiva manifestações culturais, mas também que ele não tolera crueldade contra os animais. Ou seja, concluo eu, o Estado não incentiva, nem garante manifestações culturais em que adotadas práticas cruéis contra os animais. (…)” (ADI 4.983, relator ministro Marco Aurélio, Pleno, DJe 24.7.2017) [3].

Certamente, tendo como pano de fundo a lembrança da “prova do laço” (prática cultural semelhante na região Sul do país), o ministro Edson Fachin bem pontuou:

“O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN — (…) O presente caso precisa ser analisado sob um olhar que alcance a realidade advinda da população rural. É preciso despir-se de eventual visão unilateral de uma sociedade eminentemente urbana, com produção e acesso a outras manifestações culturais, produtos e serviços para se alargar ou olhar e alcançar essa outra realidade.

Sendo a vaquejada manifestação cultural, como aliás está na própria petição inicial, encontra proteção Constitucional expressa na cabeça do artigo 215 e seu respectivo §1º, e não há, em nosso modo de ver, razão para se proibir o evento e a competição, que reproduzem e avaliam tecnicamente a atividade de captura própria de trabalho de vaqueiros e peões, desenvolvida na zona rural deste grande país.

Ao contrário, tal atividade constitui-se modo de criar, fazer e viver da população sertaneja. Eu estou citando essa expressão criar, fazer e viver, que se encontram nos exatos termos do inciso II, do artigo 216 da Constituição Federal.

(…)” (Idem).

Não é o tema de fundo da ADI 4.983 de que se cuida a presente reflexão, mas de incentivar que as indicações para o cargo da mais alta corte, que é o Tribunal da Federação, possibilite a oxigenação de ideias, diante do histórico de vida (nenhum magistrado é neutro), além das formações acadêmicas plurais e heterogêneas que existem em um país continental.

A legitimidade das decisões das Cortes Constitucionais é firmada, entre outros fundamentos, nas seguintes balizas: ingresso de seus integrantes e exercício das competências constitucionais dentro dos limites que lhe são assegurados pela Constituição, incluindo o papel contramajoritário; participação da sociedade civil na condição de colaboradores dos julgamentos (teoria da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição, formulada por Peter Härbele [4]), devendo seus argumentos serem apreciados nos votos; bem ainda debates e exposição de entendimentos que contemplem a heterogeneidade de seus membros e perpassem pelas diferentes visões existentes na sociedade.

Percebe-se que, por fatores inerentes à finitude humana, muitas vezes existe um hiato de compreensão de aspectos correlatos à identidade cultural das comunidades nortista e nordestina, por não existir quem possa, entre os pares, expressar tal ponto de vista.

Durante o julgamento da ACO 2.178, Relator ministro Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 28.4.2020 (acórdão pendente de publicação), envolvendo discussão de royalties entre os estados, esta questão foi debatida pelo ministro Alexandre de Moraes, a saber:

“O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES — presidente, como salientado pelo eminente ministro Roberto Barroso, realmente o julgamento ingressou antes das alterações regimentais. Eu gostaria de salientar dois pontos que me parecem, em complementação, importantes para a nossa reflexão.

Essa competência do Plenário se justifica, porque uma das características centenárias do Supremo Tribunal Federal é a sua composição por ministros de todos todas as regiões, exatamente para que haja uma reflexão, nas questões federativas e nos conflitos federativos, de ministros de todas as regiões. Se nós pegarmos, desde o início, a composição do Supremo Tribunal Federal, talvez este seja um dos poucos períodos em que não há representantes das Regiões Norte e Nordeste, porque tradicionalmente sempre há pelo menos um representante de cada Região, Norte e Nordeste ou Norte ou Nordeste, dividiam-se. Na hora que nós trazemos esse conflito federativo para as Turmas, há um desequilíbrio de entendimento. Pode ser melhor, mais célere, mas há.

E um outro ponto que Vossa Excelência bem lembrou agora. Nas exceções, foram trazidas questões em que já havia posicionamento pacificado por liminares de todos os ministros das duas Turmas. A questão aqui, essa questão importantíssima de royalties, não foi ainda exaustivamente debatida, tanto que há questões no Plenário sobre royalties. É por isso que me parece importante que o Plenário analise, mas como disse, acho importante que haja celeridade. Mas nós temos outros mecanismos agora de celeridade.

O SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO — presidente, aqui nós estamos em busca da melhor solução. De modo que o que se convier aqui é o que nós vamos fazer, inclusive porque agora já há mecanismos para celeremente julgar isso no Plenário. Apenas, quando eu pautei, não havia essa alternativa. Eu quero carinhosamente dizer que eu discordo do argumento de representatividade corporativo-estadual. Com esse eu não concordo.

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES — Perdão, não é corporativo, é institucional, porque Vossa Excelência, que é do Rio de Janeiro, e eu, que sou de São Paulo, nós não temos o mesmo entendimento das necessidades do Estado do Amazonas. Isso é natural. E, se pegar qualquer estudo sobre supremas cortes, é importantíssimo que não haja uma suprema corte com ministros do mesmo Estado ou da mesma região” (Transcrição livre dos debates, a partir de 2h12min35. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5b_FcUyTsWk. Acesso em 11.6.2020).

Reforço as palavras do ministro Alexandre de Moraes: são poucos os períodos desde a instalação da Suprema Corte, ainda sob a denominação de Supremo Tribunal de Justiça (em 18/9/1828), nos quais não há integrantes provenientes das regiões Norte/Nordeste [5], sendo “importantíssimo que não haja uma Suprema Corte com ministros do mesmo Estado ou da mesma região”.

Será que inexistem egressos de universidades do Pará, de Rondônia, de Roraima, do Acre, do Amapá, de Tocantins, do Piauí, do Rio Grande do Norte, da Paraíba ou de Alagoas, à altura do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal?

Por certo, tal fato histórico não decorre da baixa qualificação (“notável saber jurídico”) dos juristas daquelas regiões, mas da desconsideração da importância do critério geográfico, entre outros informais, das indicações para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, indo de encontro aos objetivos fundamentais da República de “reduzir as desigualdades sociais e regionais”, bem ainda “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (artigo 3º, III e IV, da CF).

Compulsando o histórico de composição da Suprema Corte, desde a instituição da República, essa é a primeira vez — durante intervalo de tempo superior a um mês [6] —, nas suas sucessivas formações, em que não há qualquer membro proveniente das regiões nordeste ou norte, razão pela qual tem-se como imperioso que se proceda à correção de rumos nas próximas nomeações.

O Supremo Tribunal Federal deve ser formado por cidadãos que, além de preencherem os requisitos previstos no artigo 101 da Constituição Federal, detenham a pluralidade de visões de mundo, guardada, sempre que possível, a heterogeneidade cultural de sua população: nisso reside o reforço de sua legitimidade constitucional.

Diego Viegas Véras é juiz federal substituto do TRF-4, atualmente convocado para atuar como juiz instrutor de ministro do Supremo Tribunal Federal, advogado e foi juiz de Direito do TJ-AL.