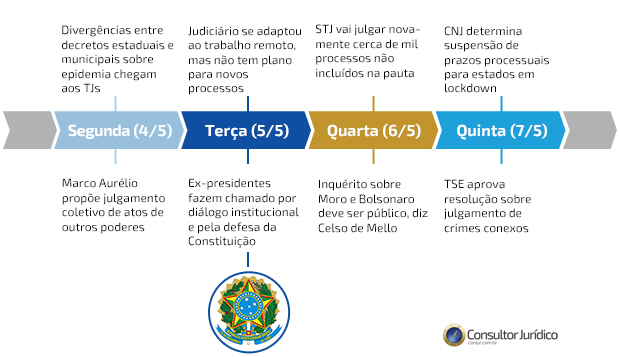

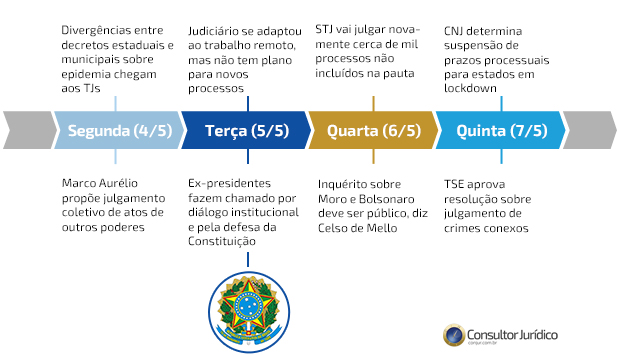

I. Na última quinta-feira (07.05.2020), o Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento do Referendo na Medida Cautelar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.389, 6.390, 6.393, 6.388 e 6.387, suspendendo a aplicação da Medida Provisória nº 954/2020. O ato normativo obrigava as prestadoras de serviços de telecomunicações (STFC e SMP) a compartilharem dados dos usuários de seus usuários com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para fins de suporte à produção estatística oficial durante a situação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus.

Para além dos resultados práticos do julgamento, o caso assume uma relevância única para a teoria dos Direitos Fundamentais: foi a primeira vez em que o STF reconheceu explicitamente a autonomia do Direito Fundamental à Proteção de Dados, enquanto projeção da proteção constitucional à personalidade (art. 5º, inciso X, da CF/88).

Não são propriamente estranhas à tradição da jurisdição constitucional decisões de Cortes Constitucionais que consagram novos direitos fundamentais em razão de mudanças tecnológicas. No Direito Alemão, por exemplo, além da célebre decisão da Lei do Censo de 1983, que afirmou o direito à autodeterminação informacional (Informationelle Selbstbestimmung), o Bundesverfassungsgericht em 2008 reconheceu a existência de um direito constitucional à confidencialidade e integridade dos sistemas informáticos (Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme). Já na experiencia norte-americana, debates semelhantes se desenvolveram historicamente em torno da aplicabilidade da Quarta Emenda Constitucional para as hipóteses de interceptação de comunicação por meios telemáticos.

II. É inegável que as relações sociais desencadeadas no ciberespaço ampliam profundamente o papel criativo dos Tribunais Constitucionais diante dos riscos de comprometimento de garantias constitucionais básicas.

A própria dimensão objetiva de direitos fundamentais, como os de liberdade de expressão, de participação política, e mesmo de direitos de segunda geração relacionados ao trabalho, cultura e saúde passa a ser permeada por considerações técnicas dos meios de comunicação digital. A internet pode tanto alterar o contexto factual de uma dada tecnologia, levantando questões sobre como a Constituição a ela se aplica, quanto pode gerar novas oportunidades de realização das liberdades não comparáveis àquelas que recebem proteção constitucional explícita.

Quando confrontadas com essas situações, dois caminhos se abrem às Cortes Constitucionais. Em geral, elas podem (i) optar por uma abordagem de deferência à cultura jurídica consolidada, evitando que o controle de constitucionalidade resulte em soluções interpretativas inteiramente novas ou (ii) entender que a natureza única da internet demandaria respostas judiciais efetivas que façam frente à racionalização privada das relações sociais e à intervenção governamental na internet.

Os dois caminhos obviamente tencionam o debate sobre legitimidade democrática da jurisdição constitucional. De um lado, a atualização da proteção constitucional – inclusive com a enunciação de novos direitos fundamentais – é essencial para a preservar a força normativa do texto constitucional. De outro, o avanço do Tribunal na aplicação do texto constitucional em realidades não imaginadas pelo constituinte suscita inevitavelmente as acusações de ativismo. Como afirmam com clareza Alessandro Morelli e Oreste Pollicino: “é necessário compreender se a abordagem mais apropriada nestes casos é a da deferência judicial ou do activismo judicial, considerando também a questão da importância não negligenciável da relação entre a política e os tribunais no contexto do direito digital” (tradução livre).

O presente artigo, na linha de diversos outros sobre o tema, sustenta que existe uma solução intermediária para esse dilema. A proposta aqui apresentada deriva da aplicação do marco teórico do Constitucionalismo Digital à jurisdição constitucional e consiste em colher das cláusulas gerais das leis de proteção aos direitos dos usuários da internet novas possibilidades de interpretação de normas constitucionais envolvidas no exercício de direitos fundamentais no ciberespaço. Explica-se.

III. Na última década, diversos juristas vinculados ao movimento teórico do Constitucionalismo Digital (Digital Consticionalism) passaram a discutir o impacto que declarações de direitos, posicionamentos de organizações internacionais e propostas legislativas exercem sobre a proteção de direitos fundamentais no ciberespaço. Nos estudos iniciais sobre o tema, o foco das investigações se voltava à identificação de normais gerais de articulação de direitos, regras de governança e limitações dos poderes públicos e privados na internet.

Trabalhos como os de Lex Gill et. al., por exemplo, mapearam diversas reações normativas de afirmação desses direitos na forma de leis em sentido formal, declarações oficiais de organizações intergovernamentais, termos e regulamentos de uso de plataformas digitais, entre outros. Essas reações normativas são difusas e não se limitam ao âmbito dos atos normativos formais.

Nos últimos anos, porém, o Constitucionalismo Digital evoluiu de uma mera corrente aglutinadora de experiências políticas e passou a compor verdadeiras prescrições normativas para a proteção de garantias individuais no ciberespaço. Estudos como os de Eduardo Celeste, Claudia Padovani e Mauro Santaniello e Meryem Marzouki atribuíram ao Constitucionalismo Digital a marca de uma verdadeira “ideologia constitucional”, a qual se estrutura em um quadro normativo de proteção dos direitos fundamentais e de reequilíbrio de poderes na governança da internet.

A principal implicação dessa transformação é que o Constitucionalismo Digital passou a contribuir para identificação e construção de princípios constitucionais que podem ser empregados como parâmetro de controle de constitucionalidade de normas que eventualmente colidam com direitos fundamentais associados à experiencia social no mundo digital. Alguns exemplos desses princípios podem estar associados à afirmação de um direito de acesso à internet, ao direito ao esquecimento, ao direito à neutralidade da rede e, é claro, ao próprio direito à proteção de dados.

Uma tese nuclear desse movimento teórico consiste na compreensão de que as cartas jurídicas de enunciação direitos dos usuários da internet muitas vezes contêm escolhas de matriz constitucional quanto ao tratamento jurídico a ser conferido às relações sociais on-line. Como bem destacado por Mauro Santaniello et. al., em países como Brasil, Filipinas, Itália, Nova Zelândia e Nigéria, que adotaram essas legislações formais, não há como negar que os Parlamentos têm buscado “desempenhar as funções fundamentais do constitucionalismo clássico no sub-sistema da Internet, produzindo atos dirigidos ao estabelecimento e à proteção dos direitos digitais, à limitação do exercício do poder em e através das obras da rede digital e à formalização dos princípios de governança”. Além de estabelecerem princípios materiais claros, essas leis em geral são construídas a partir de um amplo processo participativo, o que reforça a legitimidade democrática do seu uso.

IV. Esses diagnósticos se amoldam com precisão ao caso brasileiro. Entre nós, o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) conferiu centralidade a cláusulas gerais de dimensão evidentemente constitucional, como a proteção da liberdade de expressão (art. 3º, inciso I), da privacidade (art. 3º, inciso II) e da preservação da natureza participativa da rede (art. 3º, inciso VII). Por esse motivo, é possível afirmar que o MCI incorpora diversos elementos da crescente literatura sobre constitucionalismo digital aqui discutida.

O mesmo pode ser dito em relação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Verifica-se no seu texto a consagração de fundamentos como a autodeterminação informativa (art. 2º, inciso II), que define a dimensão subjetiva do direito à privacidade, e ainda princípios como os da proibição (equivalente ao princípio da necessidade, art. 6º, III), da vinculação à finalidade (art. 6º, I), e da transparência (art, 6º, VI). A rigor, esses princípios conformam a própria atuação do legislador ordinário. Mesmo que eles não estejam expressamente previstos no texto constitucional, eles são projeções da tutela constitucional à privacidade (art. 5º, inciso X, da CF/88).

É claro que a posição aqui defendida não equivale a dizer que leis como o MCI ou a LGPD poderiam ser utilizadas, de forma direta, enquanto parâmetros de controle de constitucionalidade de leis ordinárias. Contudo, em casos em que a discussão posta se relaciona essencialmente com a adaptabilidade da fruição de direitos fundamentais pelo uso da internet, essas legislações podem servir como verdadeiros “ganchos” interpretativos para que se extraia do texto constitucional possibilidades interpretativas mais adequadas aos conflitos de direitos na esfera digital. É nessa linha que autores como Lex Gill et. al. defendem que algumas legislações formais sobre a internet, se apresentam como “blocos de construção intelectual para a interpretação das constituições formais na esfera digital” .

Construções hermenêuticas desse gênero podem ser bastante úteis para a jurisdição constitucional brasileira. Foi o que parece ter ocorrido justamente no julgamento recente da MP nº 954/2020 nesta semana. O texto da norma impugnada nas ADIs referenciadas previa, de maneira bastante genérica, que as empresas de telecomunicação prestadoras do STFC e do SMP deveriam disponibilizar à Fundação IBGE, em meio eletrônico, a relação dos nomes, dos números de telefone e dos endereços de seus consumidores, pessoas físicas ou jurídicas e que os dados seriam utilizados “para a produção estatística oficial, com o objetivo de realizar entrevistas em caráter não presencial no âmbito de pesquisas domiciliares” (art. 2º, § 1º, da MP 954/2020).

Nesse ponto, poder-se-ia entender que a MP violaria o chamado princípio da vinculação a finalidade (art. 6º, inciso I, da LGPD), que exige que tratamento dos dados só pode ocorrer nos estritos limites da finalidade legitimamente atribuída pelo interesse público pela norma. Nesse sentido, ainda em sua decisão monocrática que deferiu a cautelar, a relatora Min. Rosa Weber pontuou que a norma impugnada não delimitava com precisão “o objeto da estatística a ser produzida, nem a finalidade específica, tampouco a amplitude” e que a MP “igualmente não esclarece a necessidade de disponibilização dos dados nem como serão efetivamente utilizados”.

Outra deficiência da norma bastante debatida pelos membros da Corte no referendo da Cautelar se refere à falta de cuidados do legislador para criação de medidas efetivas que garantissem possibilidades de fiscalização, pelos titulares, das fases de tratamento levadas a cabo pelo controlador. Essa questão foi diretamente abordada no voto do Min. Gilmar Mendes ao afirmar que “a incidência do princípio da transparência impõe que a norma garanta ao titular dos dados um nível de controle suficiente para a verificação prospectiva da licitude do tratamento de dados”. Ainda nas palavras do Ministro, isso se desdobraria em um dever não cumprido pelo legislador da MP (reconhecimento da dimensão objetiva) de “de dar ao titular condições de proceder a um controle próprio da forma como o Estado lida com os dados”.

Essa integração entre a Constituição e as cláusulas previstas nas leis gerais de direitos dos usuários na internet também pode vir a ser explorada pelo Tribunal em casos ainda pendentes de julgamento, como na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 403, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5527, de relatoria da Ministra Rosa Weber, em que se discute a constitucionalidade do histórico de decisões judiciais que bloqueavam o funcionamento do serviço WhatsApp em todo país em razão do descumprimento de ordens de juízes criminais de interceptação de comunicações.

Ao lado das alegações de que tais decisões judiciais feririam o princípio da proporcionalidade, há um importante debate nesse caso sobre se como o uso da criptografia ponta-a-ponta nos sistemas de comunicação instantânea se relaciona com a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento (art. 3º, inciso I, do MCI) e ainda com a ideia de liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet (art. 3º, inciso VII, do MCI).

V. Em todos esses exemplos, verifica-se que as possibilidades de diálogo entre o Constitucionalismo Digital e a jurisdição constitucional apresentam-se como decorrências das próprias transformações que marcam a Teoria Constitucional contemporânea. A consagração do constitucionalismo enquanto modelo universal de organização e legitimação do poder político ocorreu no século passado graças a um conjunto de pré-condições da relação entre Estado e Sociedade que hoje se encontram em mutação frente aos avanços tecnológicos. Na tentativa de se manter vivas essas pré-condições, os valores normativos do Constitucionalismo Digital podem se mostrar verdadeiras válvulas de reintegração dos direitos fundamentais na internet.

FETZER, Thomas; YOO, Christopher S. New technologies and constitutional law. Faculty Scholarship at Penn Law, n. 13, p. 23, 2012, p. 1 e LESSIG, Lawrence. Reading The Constitution in Cyberspace. Emory Law Review, v. 45, p. 869–910, 1996, p. 41.

Essa posição é defendida em: SUNSTEIN, Cass R. Constitutional Caution The Law of Cyberspace. University of Chicago Legal Forum, 1996, p. 374 (defendendo que quando questões difíceis de valor e de facto relacionadas à internet são deslocadas por referência a categorias constitucionais, algumas delas bastante arcaicas, elas provavelmente não se adequam a uma boa compreensão dos fenômenos subjacentes, de modo que: “in cyberspace, constitutional lawyers should be (at least relatively) cautious”). Em sentido semelhante, cf. KERR, Orin S. The Fourth Amendment and New Technologies: Constitutional Myths and The Case For Caution. Michigan Law Review, v. 102, p. 801–888, 2004.

Para uma abordagem contra a deferência judicial, com foco no direito norte-americano, cf. SOLOVE, Daniel J. Fourth Amendment Codification and Professor Kerr’s Misguided Call for Judicial Deference. Fordham Law Review, v. 74, p. 747–777, 2005.

MORELLI, Alessandro; POLLICINO, Oreste. Metaphors, Judicial Frames and Fundamental Rights in Cyberspace. American Journal of Comparative Law, v. 2, p. 1–26, 2020, p. 9.

Por todos, cf. CELESTE, Edoardo. Digital constitutionalism: a new systematic theorisation. International Review of Law, Computers and Technology, v. 33, n. 1, p. 76–99, 2019.

GILL, Lex; REDEKER, Dennis; GASSER, Urs. Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights. Research Publication No. 2015-15 November 9, 2015, v. 7641, 2015, p. 5.

PETTRACHIN, Andrea. Towards a universal declaration on internet rights and freedoms? International Communication Gazette, v. 80, n. 4, p. 337–353, 2018. (argumentando que “a discourse on Internet-related human rights is being shaped, autonomous from the broader discourse on Internet governance”) e BASSINI, Marco. Fundamental rights and private enforcement in the digital age. European Law Journal, v. 25, n. 2, p. 182–197, 2019, p. 185. (“Internet activists, members of international fora and supporters of Internet freedom called for the adoption of an Internet Bill of Rights, an international covenant binding on both public and private actors to secure protection of individuals’ liberties and rights”).

CELESTE, Edoardo. Digital constitutionalism: a new systematic theorisation. International Review of Law, Computers and Technology, v. 33, n. 1, p. 76–99, 2019, p. 89.

PADOVANI, Claudia; SANTANIELLO, Mauro. Digital constitutionalism: Fundamental rights and power limitation in the Internet eco-system. International Communication Gazette, v. 80, n. 4, p. 295–301, 2018. (definido que “digital constitutionalism is an effort to bring political concerns and perspective back into the governance of the Internet, deeply informed by economic and technical rationalities”).

MARZOUKI, Meryem. A Decade of CoE Digital Constitutionalism Efforts: Human Rights and Principles Facing Privatized Regulation and Multistakeholder Governance. International Assotiation for Media and communication Research Conference (IAMCR), v. July, n. 1, 2019.

SANTANIELLO, Mauro et al. The language of digital constitutionalism and the role of national parliaments. International Communication Gazette, v. 80, n. 4, p. 320–336, 2018, p. 2.

GILL, Lex; REDEKER, Dennis; GASSER, Urs. Towards Digital Constitutionalism? Mapping Attempts to Craft an Internet Bill of Rights. Research Publication No. 2015-15 November 9, 2015, v. 7641, 2015, p. 6.

Victor Oliveira Fernandes é assessor de ministro no Supremo Tribunal Federal. Doutorando pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), Mestre em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UnB). Professor de Direito Econômico nos cursos de Graduação e Pós-graduação lato sensu do Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

O procurador-geral da República requereu ao Supremo Tribunal Federal que determinasse a instauração de inquérito para apurar o que chamou de supostos fatos noticiados. Destaca-se o seguinte parágrafo do requerimento:

O procurador-geral da República requereu ao Supremo Tribunal Federal que determinasse a instauração de inquérito para apurar o que chamou de supostos fatos noticiados. Destaca-se o seguinte parágrafo do requerimento:

Em 2004, quando deixou sua carreira diplomática,

Em 2004, quando deixou sua carreira diplomática,  Com

Com