A temática da hiperoralidade (oralidade por hiperlink) é uma das mais relevantes para os profissionais do Direito em tempos de Covid-19.

Com a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus pela OMS, bem como com a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, foi estabelecido pela Res. 313/CNJ, em 19 de março, o regime de Plantão Extraordinário [1], no âmbito do Judiciário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso à Justiça neste período, no intento de prevenir contágio.

Com a declaração pública de pandemia em relação ao novo coronavírus pela OMS, bem como com a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS, foi estabelecido pela Res. 313/CNJ, em 19 de março, o regime de Plantão Extraordinário [1], no âmbito do Judiciário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários e garantir o acesso à Justiça neste período, no intento de prevenir contágio.

Dada a manutenção da emergência pública e a necessidade de prorrogação do plantão, em 20 de abril foi publicada a Res. 314/CNJ [2], que, entre outras medidas, dispõe sobre regulamentação da realização de sessões virtuais nos tribunais, turmas recursais e órgãos colegiados.

No artigo 6º, a Res. 314 determina que os tribunais disciplinarão o trabalho remoto de magistrados, servidores e colaboradores, buscando soluções de forma colaborativa com os demais órgãos do sistema de Justiça para realização de atos processuais virtualmente, inclusive audiências e sessões de julgamento, sendo assegurada aos advogados a realização de sustentações orais.

O CNJ estabeleceu diretrizes gerais, deixando implementação a cargo de cada tribunal, até mesmo no que tange à ferramenta para prática de atos virtuais, visto que, em que pese aconselhar a plataforma Cisco Webex, permitiu a utilização de ferramenta equivalente, disponibilizando os arquivos no andamento processual para acesso.

Muitas são as notícias de audiências realizadas por meio digital, sejam de conciliação [3], sejam de instrução e julgamento [4]. Contudo, em que pese os “animadores” números que estão sendo divulgados, uma questão se ressalta: inexiste padronização de procedimentos.

O TJ-MG editou a Portaria Conjunta nº 963/PR/2020 [5], que, sem a indicada observância da colaboração e oitiva dos demais players do sistema processual, regulamentou a prática de atos virtuais.

Entre as previsões, encontra-se o questionado Anexo III, que disciplina que a sustentação oral será realizada por vídeo ou áudio gravado, sendo enviado para o e-mail do cartório até 48 horas antes do julgamento. Ou seja, ignora-se a importância da influência e participação do advogado no julgamento, bem como violam-se garantias da efetiva influência, em especial eventuais matérias de ordem pública suscitadas pelos julgadores no ato, ou possíveis decisões de ofício, que devem ser precedidas da oitiva das partes [6].

Em tal cenário, faz-se urgente lembrar que a implementação das diretrizes de prática dos atos virtuais não pode resultar em violação ao Modelo Constitucional de Processo, em viés comparticipativo [7], sendo indispensável a consensualidade e o diálogo entre players do processo para estabelecer diretrizes que asseguram a manutenção da realização dos atos processuais, sem violação de direitos processuais do jurisdicionado.

Sobre as audiências virtuais, incontáveis são os problemas a serem superados para que a finalidade essencial dos atos seja respeitada (artigo 188 do CPC), a começar pela possibilidade de participação das partes.

Chama-se atenção para a previsão dos artigos 22, §2º, e 23 da Lei 9.099/95, incluídos pela Lei 13.994/2020, autorizando a realização de audiências de conciliação telepresenciais, fixando que, se o réu não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, será proferida sentença. Aqui, uma pergunta se mostra essencial: seria adequada a aplicação da revelia ao réu em razão do mero não comparecimento na audiência por videoconferência, ainda mais quando as condições para tal participação podem não depender de sua vontade?

Conforme dados divulgados pelo IBGE em 2020 [8], 45,9 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso à internet em 2018 (uma em cada quatro pessoas) [9]. Em áreas rurais, o índice sem acesso é maior que nas áreas urbanas, 53,5% [10]. Ponto interessante é que o IBGE destacou ser grande a diferença de renda entre os domicílios onde havia conexão e aqueles sem acesso [11].

Ora, se os juizados têm por finalidade constitucional cuidar de causas de menor complexidade e valor, como ignorar o fato de que a parte pode não comparecer por ausência de acesso à internet ou problemas de conexão? Seria essa a garantia de acesso à justiça que a Res. 313 do CNJ tentou buscar ao implementar a audiência virtual?

É indispensável compatibilizar tal previsão com os preceitos do artigo 199/CPC, que dispõe ser obrigação das unidades do Poder Judiciário assegurar acesso às pessoas com deficiência acessibilidade locais para prática dos atos na forma eletrônica, inclusive a transmissão eletrônica de dados, que, nos termos do artigo 1º, §2º, II, da Lei 11.419/06 é toda forma de comunicação a distância com a utilização de redes de comunicação.

Do mesmo modo, não se pode perder de vista que o artigo 198 do CPC, ao dispor sobre a prática eletrônica de atos processuais, estabelece que as unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, à disposição dos interessados, equipamentos necessários à prática de atos processuais, sendo admitida a prática de atos por meio não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os equipamentos.

Em suma, inexistindo tal estrutura para o jurisdicionado, a aplicação de quaisquer penalidades às partes pela não participação se mostra ilegal.

Nesse aspecto, a Portaria Conjunta 963/2020 TJ-MG acerta no §2º do artigo 4º ao instituir que as partes serão intimadas (através de seus advogados) para se manifestarem quanto à impossibilidade de participação de audiência por videoconferência. No mesmo sentido, o Anexo I (dispondo sobre as audiências de conciliação nos Jesp) fixou que as partes e/ou os procuradores serão consultados sobre interesse na realização de audiência de conciliação virtual e, em caso de impossibilidade ou desinteresse das partes e/ou procuradores em participar da audiência, o ato será realizado na forma presencial após o retorno das atividades normais do Poder Judiciário. O Anexo II, versando sobre o procedimento comum, estabelece que as audiências por videoconferência apenas serão realizadas com o consentimento de todas as partes.

Em suma, ante a indispensável manifestação de vontade de todos os envolvidos para a realização das audiências, estas somente se realizarão mediante celebração de negócio processual.

A celebração do ajuste se mostra ainda mais importante nas localidades onde o tribunal não disponibiliza espaço (e equipamentos) para que partes e procuradores com deficiência acessibilidade possam participar das audiências.

Já no que tange às audiências de instrução e julgamento, os problemas são maiores. Como garantir que uma parte não assista ao depoimento da outra que lhe antecede [12]? Como evitar que uma testemunha não ouça o depoimento da outra [13]? Como garantir que a testemunha é realmente a pessoa arrolada? Como garantir que depoimentos estão sendo tomados de maneira a impossibilitar a parte ou a testemunhas consulte notas já elaboradas?

Visando a evitar inúmeras invalidades processuais, bem como primando pela comparticipação e respeito à vontade das partes, a 2ª Vara do Trabalho de Franca, no primeiro processo com prova oral colhida em audiência telepresencial, apenas designou o ato após celebração de negócio processual em audiência preliminar [14].

No caso, foi realizada uma audiência apenas com os advogados, que sinalizaram positivamente para a colheita da prova oral por meio virtual. Ficou acordado que a colheita dos depoimentos das testemunhas do reclamado fosse realizada na sede da Procuradoria jurídica do município. Estabeleceu-se, também, que o reclamante e as testemunhas receberiam orientações para o uso da Plataforma Google Meets e ficariam aguardando em outra sala virtual até serem chamados para a colheita de depoimentos. Cada testemunha foi ouvida separadamente, em sala isolada, sempre com o acompanhamento do secretário de audiências.

Como se vê, as previsões procedimentais foram adaptadas para oportunizar a adequada realização do ato. A flexibilização procedimental, resultado da negociação processual, respalda suas premissas do processualismo constitucional democrático, sendo fruto da comparticipação [15] e resultando do diálogo entre os sujeitos processuais [16].

No Direito francês, Cadiet assevera que a referida técnica se harmoniza com o princípio da cooperação entre partes e julgador. Para o autor, a cooperação, juntamente ao contraditório, constituem pilares do Processo Civil francês e denotam um modelo processual que transcende as concepções típicas do Common Law e Civil Law [17].

Contudo, dado o costumeiro pensamento beligerante do jurista brasileiro, mostra-se pouco provável que, em cada caso, as partes e o juiz consigam celebrar negócios processuais de modo a viabilizar e adequar os atos para a realização das audiências telepresenciais. Nesse contexto, a OAB deve assumir um papel essencial para garantia das diretrizes constitucionais do processo: a celebração de Protocolos Institucionais com os tribunais [18].

Segundo Cabral, no campo administrativo a doutrina e a práxis europeia utilizam a expressão “protocolos institucionais” para definir os acordos firmados entre os tribunais e os órgãos profissionais de classe [19]. Esses acordos são celebrados em nome de uma categoria ou grupo, vinculando todos os seus membros.

Ponto interessante é que, se o acordo individual só vincula as pessoas que dele participam, o protocolo institucional “gera deliberações normativas que poderão estender-se a todas as pessoas pertencentes a determinada categoria profissional, mesmo que não tenham participado da assembleia que tomou a decisão” [20]. Em suma, a figura do protocolo institucional “assume aspecto de normatividade” [21] e, com isso, vincula a todos os partícipes da dinâmica processual.

Com efeito, em havendo referibilidade ao processo, estaremos diante de um negócio processual, pouco importando se o tribunal o celebra na condição de Estado-juiz ou Estado-administração. O ponto essencial está no estabelecimento de regras de procedimento [22].

Entre as diretrizes básicas (sem prejuízo de outras a serem adotadas), acreditamos ser essencial estabelecer que: 1) As audiências somente podem ocorrer mediante concordância das partes, antecipando atos processuais possíveis de serem realizados caso não haja audiência; 2) Em caso de problemas de conexão, o ato deve ser suspenso; 3) O Judiciário deverá disponibilizar locais para partes e testemunhas participarem das audiências (respeitando as medidas de segurança); 4) Em havendo depoimento de ambas as partes, uma delas (que não pertença ao grupo de risco) deverá comparecer em juízo para prestar depoimento, de modo a assegurar que a primeira não ouça o depoimento da outra; 5) O rol de testemunhas deve estar acompanhado de documento oficial com foto; 6) As testemunhas que não pertencerem ao grupo de risco comparecerão em juízo para serem inquiridas em salas separadas; 7) As partes e testemunhas que estão no grupo de risco serão ouvidas em suas residências, diligenciando para que não haja influência ou interferência de terceiros, podendo o juiz solicitar a exibição do ambiente para verificação; 8) Antes do depoimento, a testemunha exibirá o documento oficial com foto; 9) Os depoimentos deverão ser gravados, bem como toda a audiência de instrução e julgamento; 10) As sustentações orais por hiperoralidade, síncronas ou assíncronas, devem ser vistas pelos julgadores obrigatoriamente, programando o sistema informático para que só se permita o lançamento dos votos após a oitiva integral das exposições; 11) Disponibilização de mecanismos e horários para que as partes possam despachar em tempo real por videoconferência tutelas provisórias e memoriais com magistrados de qualquer grau; e 12) Havendo disposição diversa em negócio processual, este deve prevalecer.

Nosso objetivo aqui, longe de esgotar o tema, é fomentar um debate e reflexão necessária e urgente, convidando a todos, principalmente, as instituições, notadamente Judiciário e OAB, a estabelecerem um diálogo visando ao estabelecimento de protocolo, que pode partir das sugestões que acima trouxemos. Sabemos que a atividade jurisdicional não pode parte em momento de crise sanitária, mas não se justifica a violação de princípios processuais fundamentais.

[7] NUNES, Dierle. Processo jurisdicional democrático. 2008.

[18] Analisado a celebração de Protocolos Institucionais para utilização de mecanismos de inteligência artificial nos processos judiciais: FARIA, Guilherme Henrique Lage; PEDRON, Flávio. Inteligência artificial, diretrizes éticas de utilização e negociação processual: Um diálogo essencial para o direito brasileiro. In: NUNES, Dierle et al (Coord.). Inteligência Artificial e Direito Processual. 2020.

[22] CABRAL. Cit. p. 85. Neste sentido encontra-se o Enunciado nº. 255 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o qual dispõe que “É admissível a celebração de convenção processual coletiva”.

Aqui em Mato Grosso do Sul, foi editado o Decreto Estadual nº 15.391/20 que, em seu artigo 8º, estabeleceu que para o enfrentamento da emergência de saúde decorrente do coronavírus poderão ser adotadas as medidas de isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de vacinas, entre outras. O Decreto Estadual nº 15.396/20 também estampa diversas medidas de prevenção a serem adotadas no território sul-mato-grossense.

Aqui em Mato Grosso do Sul, foi editado o Decreto Estadual nº 15.391/20 que, em seu artigo 8º, estabeleceu que para o enfrentamento da emergência de saúde decorrente do coronavírus poderão ser adotadas as medidas de isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de vacinas, entre outras. O Decreto Estadual nº 15.396/20 também estampa diversas medidas de prevenção a serem adotadas no território sul-mato-grossense.

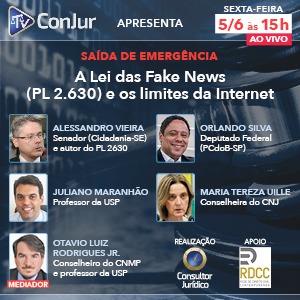

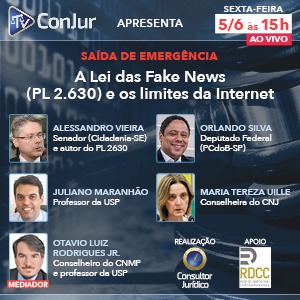

O debate é parte da série de encontros chamada “Saída de Emergência” e teve o tema “Resoluções do CNJ e do CNMP para retomada das atividades presenciais na Justiça“. O evento foi apresentado e organizado por Otavio Luiz Rodrigues Jr, professor da USP e integrante do Conselho Nacional do Ministério Público.

O debate é parte da série de encontros chamada “Saída de Emergência” e teve o tema “Resoluções do CNJ e do CNMP para retomada das atividades presenciais na Justiça“. O evento foi apresentado e organizado por Otavio Luiz Rodrigues Jr, professor da USP e integrante do Conselho Nacional do Ministério Público.